2024年以来,我校积极开展心理健康工作,组建由党政干部、心理健康教师、心理专干、辅导员以及朋辈心理委员组成的心理健康工作小组,打造“以德育心”“以智慧心”“以体强心”“以美润心”“以劳健心”五大育人模块,营造积极向上的校园心理文化氛围,实现心理教育、自我成长和实践活动的多元浸润,促进学生身心健康全面发展。

聚焦“以德育心”,打造“心理+思政”育人模式

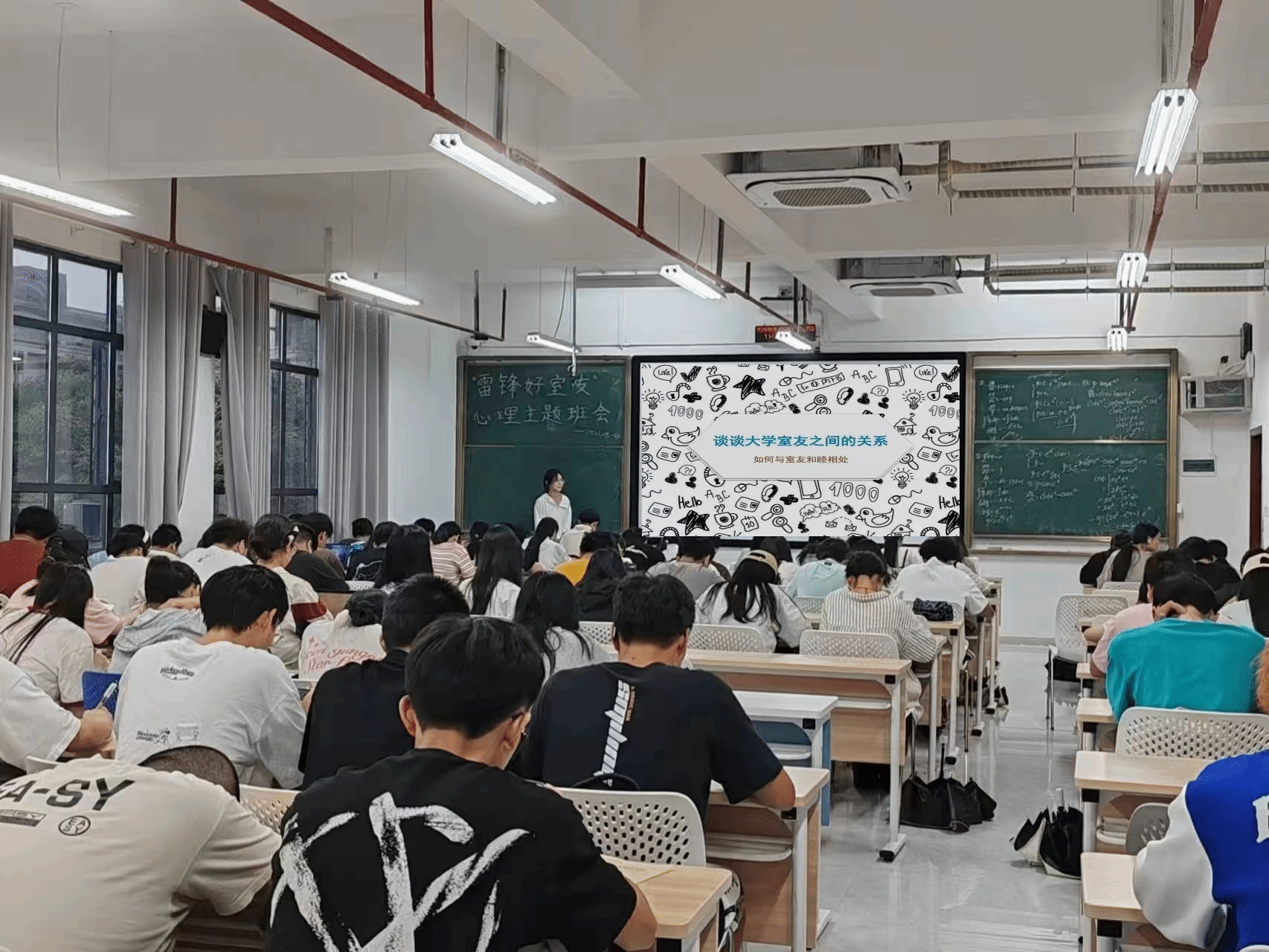

我校心理健康教育与咨询中心依托二级学院成长辅导室、党员工作站、学生班级打造“心理+思政”育人模式,开展“心理+党团活动”“心理+自我成长与职业规划”“心理+大学适应班会”等各类思政主题班会与活动200余场,覆盖全校1万余名学生,引导学生将个人发展与社会发展相结合,培养学生的担当和责任意识,促进学生心理健康素质与思想道德素质协调发展。

心理主题班会

聚焦“以智慧心”,打造“心理+多课堂”育人模式

我校面向新生开设心理健康教育公共必修课,对其他年级学生开设《交际心理学》通识教育选修课,实现心理健康教育全覆盖;邀请心理医学专家为5000余名学生作“压力与情绪管理”专题辅导报告,增强学生的心理调适能力;组织2024级学生开展以大学适应为主题的素质拓展活动70余次,开发学生的心理潜能;开展全校朋辈心理委员培训19场次,丰富学生的心理知识储备。

朋辈心理委员培训

聚焦“以体强心”,打造“心理+体育”育人模式

我校心理健康教育与咨询中心联合体育学院分别在主校区和雷锋校区组织6000余名学生开展内容丰富、形式多样,集趣味性、参与性为一体的运动项目,包括第九套广播体操、“持球替换接力”“扶杆接力”“叫号出击”“保护膝盖”“单脚独臂抗争”等趣味性较高的体育游戏运动项目,通过游戏互动、行为训练等多种形式,培养学生形成良好的体育锻炼习惯,促进多巴胺、内啡肽等神经递质的分泌,产生愉悦的心情进而缓解心理压力,增强心理稳定性。

体育活动现场

聚焦“以美润心”,打造“心理+艺术”育人模式

我校心理健康教育与咨询中心组织心理健康教师围绕“自我认知”“自我成长”“人际关系”“情绪调节”“家庭环境”“应对挫折”“生涯规划”七个主题开展为期60天的绘画团体心理辅导,通过绘画了解学生心理状态,进而提供有针对性的心理服务;举办“压砺青春、力动未来”校级心理情景剧大赛和“春光留影,演绎青春”校级心理微电影大赛,吸引1000余名学生参与其中,通过演绎释放压力,丰富精神世界,塑造积极心理品质;依托“5·25”“10·10”等重要时间节点,组织二级学院开展“植”愈空间、心灵观影、“‘筝’心相连,放飞梦想”、心理游园会等多样化的心理实践活动,引导学生在活动中展示风采,完善自我,培养健全人格。

心理情景剧大赛

心理实践活动

聚焦“以劳健心”,打造“心理+服务”育人模式

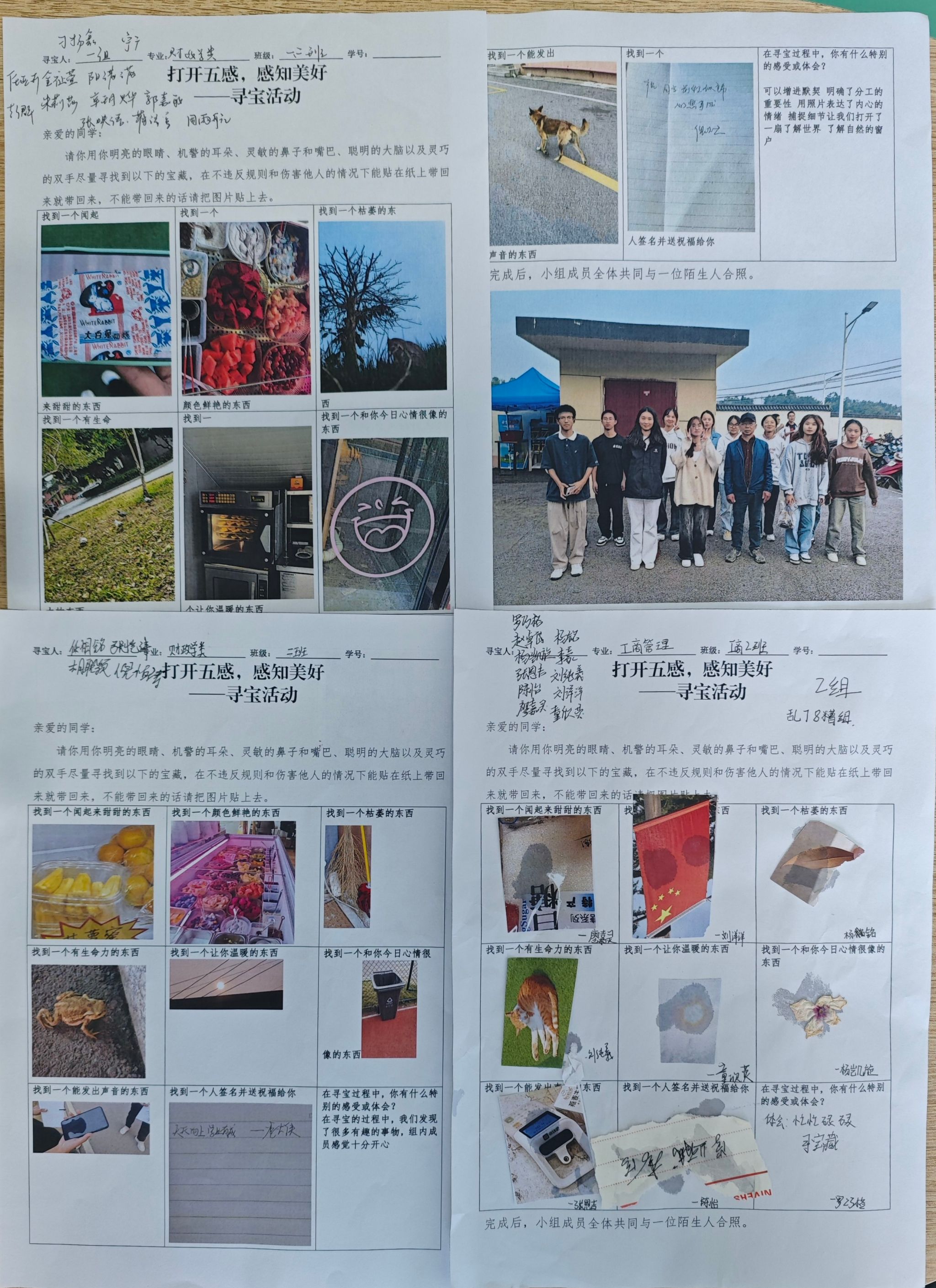

我校心理健康教育与咨询中心打造学生朋辈心理发展队伍,提供电话预约、朋辈疏导等志愿服务,并定期赴学校定点帮扶村为留守儿童开展心理健康知识宣讲,培养当地孩子的社会责任感和奉献精神,筑牢社会心理防线;组织开展“打开五感、感知美好”寻宝活动,引导学生在动手过程中进一步释放自我、磨炼心智,促进手脑结合、身心和谐发展。

关爱留守儿童板报

打开五感、感知美好手抄报