“老师结合我们专业讲新发展格局,在宿舍里听起来格外透彻!”近日,在学生宿舍7栋216室,马克思主义学院游志能老师的一堂《习近平谈治国理政》第五卷专题宣讲,让同学们直呼“解渴”。这一场景,是学校自今年4月实施教职工蹲点学生宿舍管理制度以来的常态缩影。教职工“驻”进宿舍,已成为学校立德树人工作中一道亮丽风景线。

延伸“三全育人”触角至学生宿舍

宿舍是学生在校的“家”,更是育人工作的关键场域。学校的宿舍育人工作历经十余年探索,已形成深厚积淀。自2008年推行辅导员住栋制度以来,学校持续推动“七进宿舍”,即学生工作队伍、学生党组织、学生自治组织、学业导师、心理健康教育、学风建设及校园文化进驻宿舍。目前,学生党员工作站、特色成长辅导室已实现学生宿舍全覆盖,形成常态化育人网络。

为深化“三全育人”综合改革,学校在多年实践基础上,创新制定教职工蹲点学生宿舍管理制度,构建“思想引领、学业帮扶、生活服务、纪律监督、信息反馈”一体化工作体系。参与主体从思政队伍拓展至全体教职工,每人定点联系4-8间宿舍,每月开展常态化走访,推动教学、管理、服务等各岗位人员都成为“育人者”,实现全员、全过程、全方位育人机制在宿舍单元有效落地。

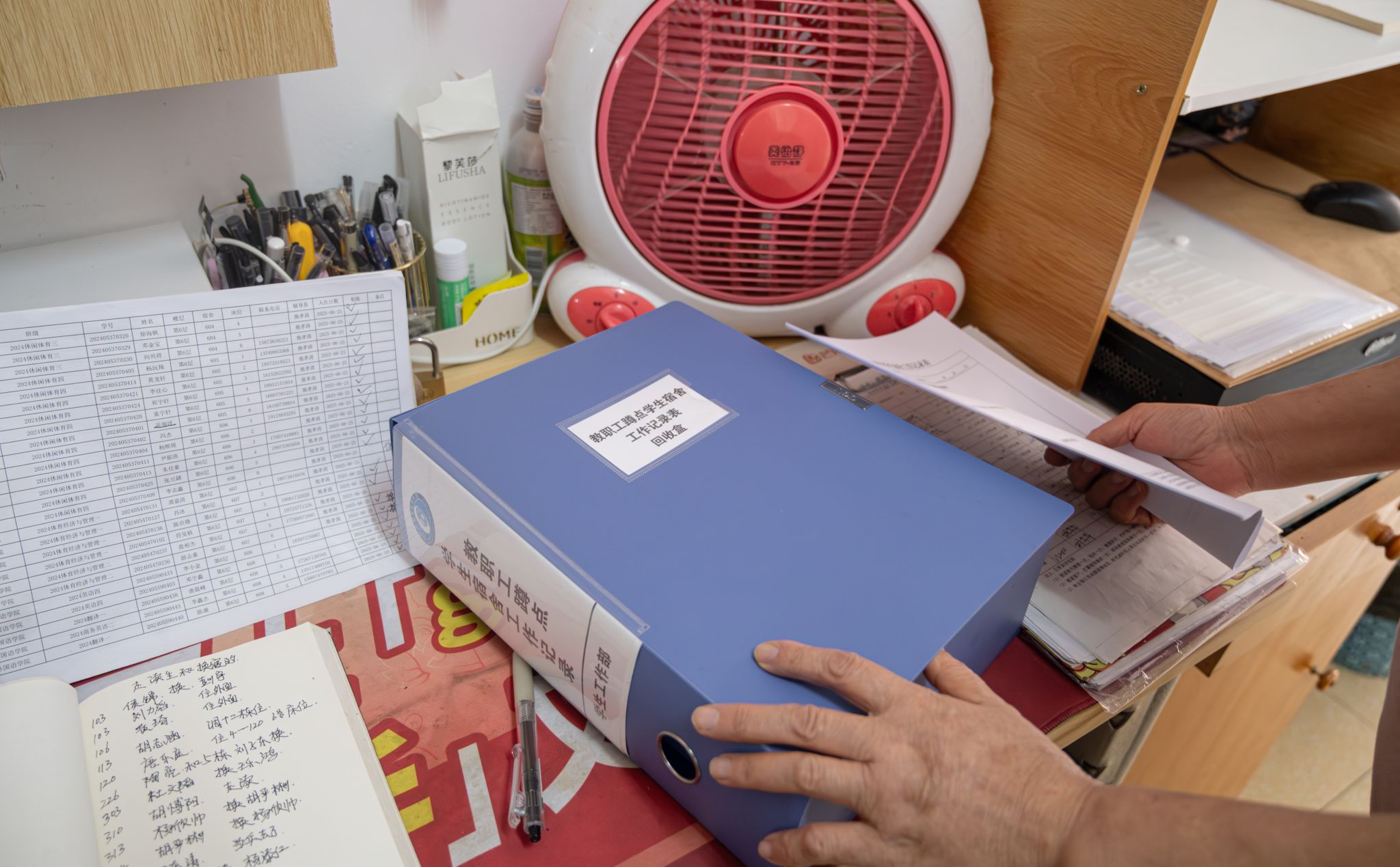

存放在学生宿舍的教职工蹲点学生宿舍工作记录表回收盒 吕馥/摄

把“宏大理论”送到学生心田

依托蹲点制度,思政课教师将专业优势充分运用于学生宿舍这一新场域。他们将“思政课堂”系统性、常态化“搬”进学生宿舍,从课堂上的“讲授者”转变为学生身边的“理论导师”。

如何让党的创新理论真正入脑入心?思政课教师们有“妙招”。游志能介绍说,教师们以习近平总书记重要讲话、重要著作等为核心教材,紧密围绕“发展新质生产力”“青年使命担当”等时代议题,针对不同专业学生,将宏大叙事转化为契合其知识背景和兴趣点的“微话题”。

一场场发生在宿舍里的互动式研讨,让理论在问答碰撞中焕发活力,实现了从“大水漫灌”到“精准滴灌”的教学模式变革。学生田桥兵说:“在寝室跟教师交流是种很特别的体验,很多之前听不懂的理论,结合专业案例一聊就通了,而且交流的氛围更浓”。

“思政教师进宿舍,实现了思政育人阵地从‘三尺讲台’到‘方寸宿舍’的深度拓展。”校党委委员、宣传部、统战部部长文炳勋表示,这一做法在空间上打通了育人“最后一米”,让思政教育触达学生生活日常。

思政课教师进宿舍宣讲党的创新理论 田雅丹/摄

思政课教师宣讲《习近平谈治国理政》第五卷 邓昕瑞/摄

让宿舍育人成为立德树人“常效引擎”

“制度实施以来,全校累计下寝4000余人次,解决学生思想、学习、生活等各类问题1300余个。”学生工作部部长欧阳海峰介绍。

宿管员整理工作记录表 吕馥/摄

教职工结合岗位特点开展育人,他们或谈心疏导关注心理健康,或发挥专业优势指导学业,或检查宿舍卫生安全,或纠正违规行为维护秩序。同时,通过“学生—学校”双向沟通机制,教职工既及时传达学校政策,又真实反馈学生意见,推动管理服务持续优化。

教职工与学生交流 孙颂丰/摄

目前,学校正进一步完善蹲点制度,建立下寝台账与问题闭环处理机制,确保走访不走过场、问题件件有回应。

“将管理力量延伸至学生宿舍,是学校精准打通育人工作‘神经末梢’的重要举措,更是创新思想政治工作的有益探索。”校党委书记易棉阳表示,学校始终坚持以师生为中心的发展思想,通过制度化安排,推动思政教育与生活关怀深度融合,在师生互动中实现价值引领,促进学生全面发展,让“为党育人、为国育才”的使命在细微处见行见效。